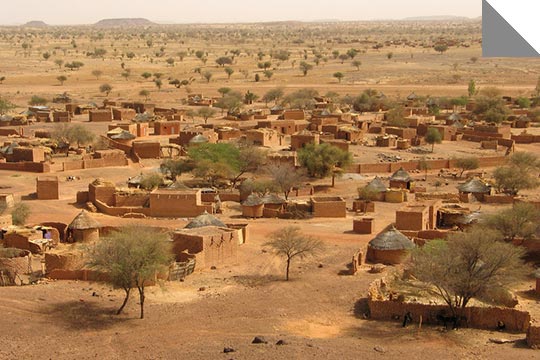

Burkina Faso

État des lieux de la formation agricole et rurale

L’offre de formation

Pour mieux apprécier la situation de la FAR, il convient de rappeler ici quelques indicateurs qui caractérisent l’offre et la demande d’emploi. Au nombre de ces indicateurs :

- Le chômage touchant surtout les jeunes des tranches d’âge comprises entre 15 et 29 ans. Le taux de chômage varie de 11,6 à 17, 5% en milieu urbain et de 0, à 1 ?8% en milieu rural (fiche FAR Burkina Faso, citant la revue des Politiques agricoles et alimentaires du BF, 2005-2011) ;

- L’emploi, dominé par le secteur privé informel. Celui-ci occupe 12% des actifs au plan national, regroupe plus de 70% des actifs urbains et contribue à plus de 32% au PIB (Ministère en charge de l’emploi, 2014) ;

- Un rapport étroit entre chômage et niveau d’éducation. 45% des demandeurs d’emploi ont un niveau secondaire et 20% un niveau supérieur. De nombreux jeunes diplômés éprouvent des difficultés à intégrer la vie professionnelle. Au regard des difficultés de financement, l’auto-emploi fait peu d’émule ; ce qui explique l’engouement pour la fonction publique.

- un déphasage important avec les besoins en qualification dans le secteur agricole. Seulement 0,1% des jeunes sont formés dans les métiers agro-sylvo-pastoraux

S’il est vrai que le métier d’agriculteur est en pleine mutation, il revient que la formation professionnelle agricole se trouve dans l’incapacité de répondre au besoin de renforcement des capacités d’un million cinq cents mille (1 500 000) ménages agricoles (Fiche FAR Burkina Faso, citant RGPH 2006).

Le déficit de l’offre de formation agricole est jugé important. A titre d’exemple, pour les filières retenues dans le cadre de la SCADD (agriculture, élevage, pêche, foresterie, Mines, Artisanat, industrie, culture et tourisme), les besoins sont de l’ordre de 200.000 jeunes à former par an alors que les capacités du dispositif de formation burkinabè est de 6 000 personnes par an !

Au Burkina Faso, le secteur de la formation agricole est animé par :

- un dispositif de formation diplômante regroupant

- les instituts de formation supérieures que sont les universités publiques et privées (Joseph Ky Zerbo/Ouaga I, Nazi Boni/Bobo, UCAO, 2IE, …). Elles délivrent des diplômes d’ingénieurs (agronomie, Eaux et Forêts, élevage, eau et assainissement, génie civil, hydrogéologie, …)

- Les établissements de formation technique et professionnelle agricoles publics dont le Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP/Matourkou), l’Ecole nationale des eaux et forêts (ENEF) et l’Ecole nationale de l’élevage et de la santé animale (ENESA), les lycées professionnels régionaux comportant la filière agro-alimentaire (Bobo-Dioulasso, Dédougou, Dori, Gaoua, Ouahigouya) et les lycées privés. Ils délivrent des diplômes de divers niveaux (supérieurs, bac professionnel, BTS, BEP,…) et profils (ingénieurs, inspecteurs, assistants, agents techniques, conseillers, …).

A titre d’exemple il faut retenir que le CAP/Matourkou a formé 5 572 agents (tous profils confondus) de 1963-2015 et l’ENESA a formé 2 181 agents de 2008 à 2015.

- les dispositifs de formation qualifiante/certifiante, constitué de structures de formation professionnelle agricole non formelle que sont les CPR au nombre de 9 et une quarantaine d’écoles et centres de formation professionnelle agricole privés.Entre 2003 et 2015, les CPR ont formé 1 324 jeunes dont 282 filles (Réseau FAR).

Il importe de noter que le dispositif national de validation de différents référentiels et de certification de la formation, récemment mis en place, vient combler une insuffisance au niveau des CPR qui, jusqu’alors, ne délivraient que des attestations de formation aux sortants. Les jeunes formés au CPR bénéficient actuellement de Certificat de qualification professionnelle (CQP) en agronomie, option fermier agricole. De même des référentiels de formations modulaires qualifiantes (FMQ) aux métiers de producteurs de riz, de sésame et d’anacarde sont disponibles. - les autres dispositifs de formation comprenant :

- Le système national de vulgarisation et d’appui conseil agricole (SNVACA) ayant en charge le renforcement des capacités des acteurs, la promotion des technologies adaptées et appropriées, issues de la recherche et des savoirs locaux. Il s’agit de développer les compétences humaines et les capacités organisationnelles des producteurs grâce à la mobilisation des ressources technologiques et à l’amélioration des pratiques paysannes. Le système est mis en œuvre par les services techniques de l’État qui assurent la formation, l’appui conseil, l’information/sensibilisation et le suivi des producteurs. Les instituts de recherche sont partie prenante de la chaîne de vulgarisation

- Les instituts de recherche (CNRST, CIRDES, …) et les universités (Joseph KI-ZERBO, Nazi BONI, …) sont partie prenante de la chaîne de vulgarisation. Ils interviennent à travers la formation des formateurs (ingénieurs en vulgarisation, techniciens supérieurs, …), la mise à disposition des résultats de recherche dans les domaines ASPHF… Les stations de recherche telles Kamboinsé, Saria, Farakoba, Niangoloko accueillent de nombreux stagiaires des instituts de formation, des projets et programmes de développement, des ONG et des organisations paysannes.

- Les dispositifs animés par les acteurs non étatiques

Ces dispositifs sont mis en œuvre par des ONG, des OPA et des organismes privés tels l’INADES-formation, le Groupe de recherche et d’appui pour l’auto-promotion des populations (GRAAP), les Maisons familiales rurales…). Au nombre des approches mises en œuvre il convient de citer le conseil de gestion aux exploitations, le farmer business-school, le mentoring (promu actuellement par la CPF)…

Il importe de noter que dans le contexte actuel de transition générationnelle, l’émergence des nouvelles technologiques de l’information et de la communication (NTIC) offre des opportunités permettant de développer des méthodes et outils innovants de vulgarisation et de conseil agricole (e-vulgarisation). Le système « 3-2-1 » en est une illustration.

Caractéristiques du dispositif de formation

L’analyse de l’offre de formation montre que les systèmes apparaissent comme :

- fragmentés : plusieurs départements ministériels interviennent dans la formation professionnelle agricole (Ministères en charge de l’agriculture, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle ; etc..) ;

- cloisonnés : il n’existe pas de relations (passerelles) entre les établissements de formation de niveaux différents) ;

- incomplets : on note une faiblesse des formations professionnelles des producteurs/trices ;

- fortement déséquilibrés : l’analyse des ratios inter catégoriels de formés annuellement fait apparaître un très fort déséquilibre en faveur du supérieur. Pour un (01) diplômé du cycle supérieur, le système produit : 1.6 technicien supérieur ou équivalent (au lieu de 4), 2 techniciens (au lieu de 8), 0,32 jeunes producteurs (au lieu de 40 à 100).

Carte interactive des établissements de formation agricole

Cette carte est issue de l’outil FAR Carto qui vise à recenser les établissements de formation agricole et rurale. Cet outil collaboratif s’adresse aux professionnels de la FAR. Chacun peut l’enrichir ou recenser son établissement de formation.

![[Paroles d’actrice] Valoriser les innovations scientifiques pour réussir la transition agroécologique](https://reseau-far.com/wp-content/uploads/2025/11/Capture-decran-2025-11-25-163314-300x200.png)