En Occitanie, le lycée agricole de Toulouse-Auzeville fait de son exploitation pédagogique un véritable laboratoire d’innovation. L’objectif est de créer les meilleures conditions pour l’apprentissage agroécologique. Ici, l’exploitation n’est pas seulement un lieu de production, mais le support privilégié d’expérimentations permettant de transformer les représentations, les conceptions et les pratiques agricoles. Les professionnels et acteurs locaux sont associés à la formation et à son évaluation, tandis que l’établissement s’ouvre sur son territoire et son projet de développement.

Du constat à l’action

L’enseignement agricole occupe une place clé dans la formation générale et professionnelle, accompagnant les mutations profondes du monde rural : transformation des exploitations, évolution des modes de production et adaptation des organisations. Dans un contexte où l’agriculture est au carrefour des enjeux liés à l’alimentation, au changement climatique et à la transition agroécologique, l’urgence est claire : “produire autrement” impose aussi de “former autrement”.

Un processus construit étape par étape

Le lycée a choisi d’enseigner autrement en intégrant pleinement l’intention agroécologique dans ses référentiels de formation et d’évaluation. Le projet pédagogique repose sur une pédagogie de projet. Par groupes de cinq à six, les étudiants conçoivent et conduisent des essais sur l’exploitation, en se confrontant collectivement à l’incertitude et à la prise de risque. Ils co-construisent des protocoles intégrant des changements agroécologiques, expérimentent le “produire autrement”, évaluent et partagent les résultats. L’évaluation, elle aussi, se réinvente : savoir-faire mesurés, évaluation par les pairs, évaluations formatives et certificatives par une équipe pluridisciplinaire, et validation par des professionnels du territoire. Ces échanges nourrissent les liens avec le monde agricole et renforcent l’impact des apprentissages.

Des résultats qui transforment les pratiques

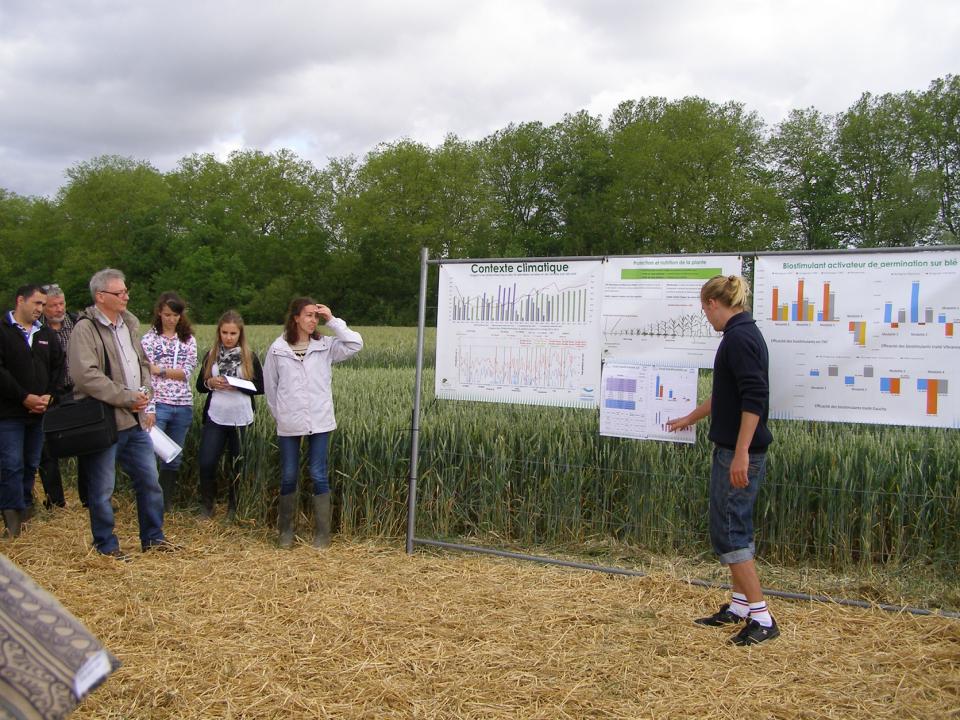

Chaque année, 70 étudiants (35 en première année et 35 en deuxième année) travaillent collectivement sur des parcelles dédiées à l’expérimentation. Les thématiques abordées sont variées : cultures associées, biocontrôle, biostimulants, désherbage à faible dose, couverts végétaux, cultures intermédiaires, semis sous couverts. Les étudiants sont successivement observateurs, acteurs et auteurs de protocoles choisis dès la première année, avant de conduire eux-mêmes les essais en deuxième année. Les agriculteurs et conseillers sont impliqués à des moments stratégiques, et les résultats font l’objet de valorisations publiques : démonstrations sur site, journées techniques, portes ouvertes, rencontres professionnelles. Le processus de formation génère ainsi un flux continu d’évaluations, de discussions et de diffusion de pratiques alternatives.

Changer les pratiques et les mentalités

L’organisation pédagogique relie étroitement action et connaissance. L’expérience vécue sur le terrain confronte les étudiants à l’incertitude, les pousse à partager l’information, résoudre des problèmes en contexte et formuler des hypothèses testées grandeur nature. Ils prennent en charge l’expérimentation et la communication auprès des professionnels, ce qui modifie aussi la posture de l’équipe enseignante, désormais plus tournée vers l’interaction avec la sphère sociotechnique locale.

Les savoirs produits sont à la fois intégrés au cursus et enrichis par les savoirs endogènes du territoire, dans un processus itératif. L’exploitation pédagogique devient ainsi un pilier stratégique de l’accompagnement du changement, ancrée dans un réseau d’acteurs porteurs d’innovations.

Leçons et conseils

L’expérience a montré que l’apprentissage agroécologique le plus marquant naît de la pratique sur le terrain, complétée par des apports théoriques. Les étudiants adhèrent fortement à cette démarche, qui stimule réflexion et co-construction de savoirs. Les évaluations menées avec les agriculteurs et professionnels sont déterminantes pour valider et diffuser les résultats. Pour aller plus loin, il est conseillé d’adapter l’organisation scolaire au calendrier agronomique, de faire de l’exploitation agricole un outil pédagogique central et de renforcer les partenariats locaux pour ancrer les pratiques alternatives dans le territoire.

CONTACT

Jean-Claude GRACIA,

docteur en sciences de l’éducation et de la formation

jeanclaudegracia1@gmail.com

Expérience réalisée au sein du LYCÉE AGRICOLE DE TOULOUSE

Cette expérimentation a fait l’objet d’une thèse : « Variations pédagogiques pour une formation à l’agroécologie. L’exploitation du lycée agricole, lieu de la conduite d’essais pour l’accompagnement du changement agroécologique ». Jean-Claude Gracia UMR EFTS – Université Toulouse Jean Jaurès